2. Martin Bucer und Straßburg

|

|

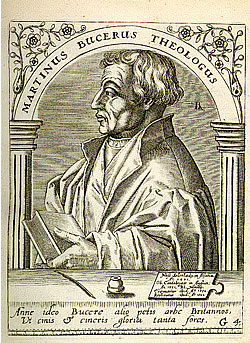

Martin Bucer

Boissard, Jean-Jacques; Bry, Theodor de: Bibliotheca chalcographica, hoc est Virtute et eruditione clarorum Virorum Imagines. Heidelberg: Clemens Ammon, 1669. Partes 1-5: 1669, S. 35 |

Martin Bucer und auch Straßburg gehören nur bedingt zur "Reformierten

Geschichte". Denn eigentlich verkörpert die sogenannte oberdeutsche

Reformation einen eigenständigen Typ neben dem lutherischen und

reformierten.

Martin Bucer (eigentlich: Butzer) wird am 11.11.1491 in Schlettstadt

(Elsaß) geboren. Er wird 15-jährig Dominikaner-Novize, studiert

in Heidelberg Theologie, verläßt 1521 das Kloster und wird

zunächst Weltpriester. Einschneidend ist für Bucer die Teilnahme

an Luthers Heidelberger Disputation 1518 gewesen. Seither ist Bucers

Theologie von der Rechtfertigungsbotschaft durchzogen. In den Jahren

1521 bis 1523 zeigt sich Bucer in der Nähe des humanistisch gesonnenen

Reichsritters Franz von Sickingen, wird Pfarrer in Landstuhl und Weißenburg,

heiratet die ehemalige Nonne Elisabeth Silbereisen und wird 1523 wegen

Heirat und reformatorischer Predigt vom Bischof aus Speyer exkommuniziert.

Er zieht in seine Heimat Straßburg und wird dort 1524 zum Pfarrer

gewählt, wo er die bereits eingeführte Reformation (u.a. wirkt

dort Wolfgang Capito) mit deutlichen Schritten vorantreibt. Dabei entwickelt

er eine eigene theologische Prägung, die ihn gleichermaßen

mit Luther verbindet wie auch von ihm trennt. Die Grundzüge der

Rechtfertigungslehre sind auch bei Bucer vorhanden: Der Mensch kann sich

nicht selber erlösen, er ist ganz und gar Sünder. Aber (und

hier setzt Bucer andere Akzente als Luther) das heißt nicht, daß der

glaubende Mensch, der erkennt, daß allein Gottes Gnade ihn errettet,

die Hände in den Schoß legen dürfte. Vielmehr befähigt

der Geist Gottes die Glaubenden zum Dienst am Nächsten - und führt

auch zu mancherlei Reformen in Kirche und Gesellschaft. Nur wenige Jahre

nach dem Beginn seiner Tätigkeit gilt Bucer Anfang der dreißiger

Jahre bereits als wichtigster Reformator der süddeutschen Städte.

Er wird zum Berater Philipps von Hessen, der seitens der Fürsten

zu den Wegbereitern der Reformation in Deutschland gehört. Überhaupt

ist Bucer sehr an der Einigung der verschiedenen protestantischen Lager

interessiert. Er arbeitet intensiv (und letztlich erfolglos) an einer

Verständigung im Verständnis des Abendmahls zwischen den Wittenbergern

und den Zürchern (denen er eher etwas näher steht). Luther

akzeptiert Bucers Zwischenstellung nicht. Und auch die Zürcher lehnen

nach dem Tode Zwinglis Bucers Einigungsbemühungen ab. Luther gelingt

es schließlich, Wittenberg und die evangelischen süddeutschen

Territorien, denen die Isolierung droht, zu einer (eher formalen) Übereinkunft

hinsichtlich des Abendmahls zu bewegen (Wittenberger Konkordie von 1536).

Die Folge ist, daß die süddeutschen Territorien sich mehrheitlich

dem Luthertum zuwenden.

Über die innerevangelischen Konsensbemühungen hinaus engagiert sich

Bucer auch führend in den sogenannten Religionsgesprächen in Hagenau,

Worms und Regensburg (1540/41), die das Ziel einer Einigung oder doch mindestens

Verständigung von evangelischen und katholischen Kirchen haben; diese Gespräche

scheitern aber.

Unterdessen geht Bucers eigene Reformtätigkeit in Straßburg

weiter - und manchen Straßburgern zu weit. 1548 muß Bucer

Straßburg verlassen und geht nach England, wo er von Cambridge

aus (wo er zum Doktor der Theologie promoviert wird) die Reformation

in England zu fördern sucht. Er wird aber nie heimisch in England

und stirbt 1551. Seine Gebeine werden 1557 im Zusammenhang der zeitweiligen

Rekatholisierung unter Königin Maria auf dem Marktplatz von Cambridge

verbrannt. Drei Jahre später aber wird Bucer von Königin Elisabeth

I. feierlich rehabilitiert.

Zwei Jahre später schreibt ein langjähriger Mitarbeiter Bucers,

Conrad Hubert, über Bucer: "... unter den treuen Dienern Christi

... war er keineswegs der geringste." Bucers unermüdlicher

Einsatz für die Verständigung zwischen den verschiedenen Lagern

und seine rastlose Tätigkeit zeigen Wirkungen, die weit über

seinen Tod hinausdauern. Bucers theologische Bedeutung ist im 20. Jahrhundert

neu entdeckt worden.